在地质灾害防治领域,实时、精准掌握地表位移变化是提前预警、减少灾害损失的关键。GNSS(全球导航卫星系统)位移监测站作为地质灾害监测预警站系统的核心组成部分,凭借其高精度、全天候、自动化等优势,已成为山体滑坡、地面沉降、崩塌等地质灾害监测的 “千里眼" 和 “顺风耳"。本文将从系统概述、核心构成、技术原理、功能特点、应用场景及发展趋势六个维度,全面解析 GNSS 位移监测站的技术价值与实践意义。

一、系统概述:地质灾害防治的 “精准感知节点"

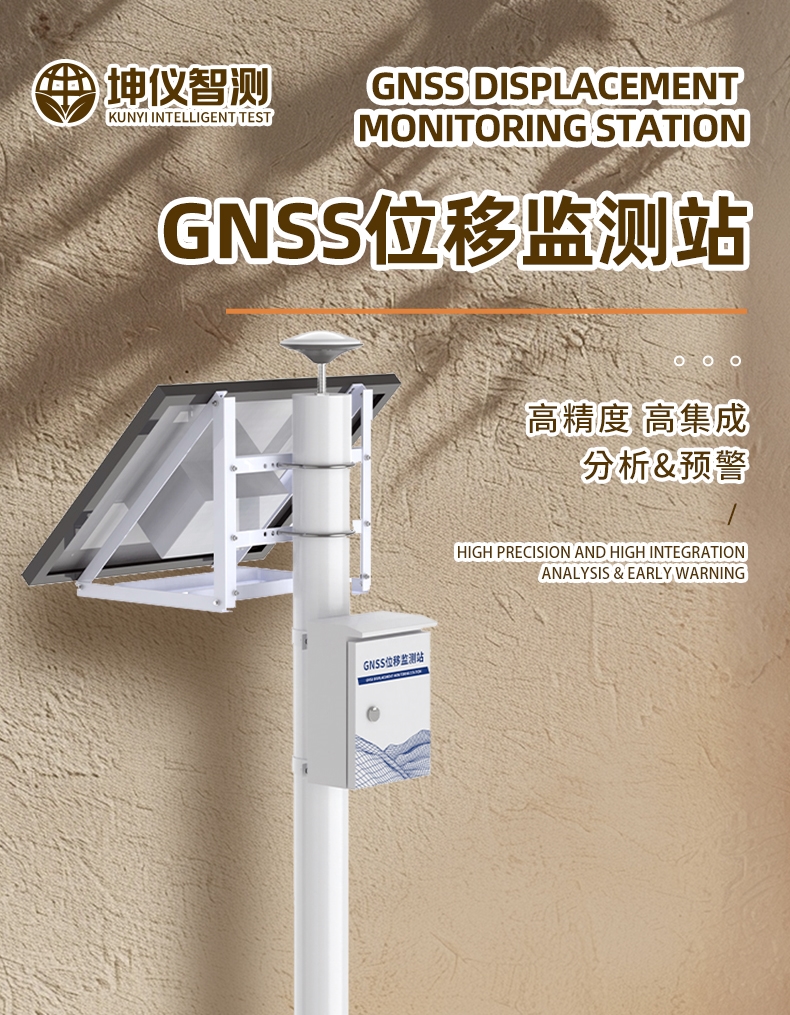

GNSS 位移监测站是基于北斗、GPS、GLONASS 等全球导航卫星系统,通过接收卫星信号计算监测点三维坐标,进而分析地表位移量、位移方向及变化速率的专业监测设备。它并非孤立存在,而是与数据传输模块、供电模块、防护外壳及后端管理平台共同构成 “前端监测 - 中端传输 - 后端分析" 的闭环系统,可实现对地质灾害隐患点的24 小时不间断监测,为灾害预警提供毫秒级、毫米级精度的位移数据支撑。

相较于传统的人工巡查、测斜仪监测等方式,GNSS 位移监测站无需人员现场操作,能在暴雨、暴雪、浓雾等恶劣天气下稳定工作,有效解决了 “监测盲区" 和 “时效滞后" 问题,尤其适用于偏远山区、大型水库岸坡、高速公路边坡等难以人工值守的高危区域。

二、核心构成:四大模块保障监测全流程

一套完整的 GNSS 位移监测站系统,主要由以下四大核心模块组成,各模块协同工作,确保位移数据的精准采集、稳定传输与安全存储:

1. GNSS 接收模块

这是监测站的 “核心传感器",通常采用多频多模 GNSS 接收机(支持北斗 + GPS 双模或多模),搭配高精度扼流圈天线。接收机通过接收至少 4 颗卫星的信号,计算监测点的实时三维坐标(经度、纬度、高程),坐标精度可达平面 ±2.5mm+0.5ppm、高程 ±5mm+1ppm(ppm 为距离相关误差,1ppm 即 1 米距离误差 1 毫米)。部分设备还支持 “北斗短报文" 功能,在无公网信号区域可通过卫星传输数据。

2. 数据传输与处理模块

传输单元:采用 4G/5G、LoRa、光纤等方式,将接收机采集的原始坐标数据实时上传至后端管理平台。若监测点位于信号薄弱区域,可搭配 “太阳能供电 + 无线中继站",确保数据传输不中断。

处理单元:前端设备会对原始数据进行初步滤波(如剔除卫星信号遮挡、电磁干扰导致的异常值),后端平台则通过 “静态相对定位"“动态差分定位" 等算法,进一步消除卫星轨道误差、电离层延迟等影响,最终输出准确的位移变化曲线。

3. 供电与防护模块

供电系统:以 “太阳能电池板 + 锂电池" 为主,市电为辅(适用于近城区监测点)。太阳能板功率通常为 30W-100W,锂电池容量为 50Ah-200Ah,可保障设备在连续阴雨天气下正常工作 7-15 天。

防护外壳:采用 IP67/IP68 级防水防尘设计,外壳材质为不锈钢或高强度工程塑料,能抵御 - 40℃~+60℃的温度、强风(12 级以上)、雷击等恶劣环境,确保设备长期稳定运行。

4. 后端管理平台

作为监测系统的 “大脑",平台具备数据可视化、预警阈值设置、历史数据查询、报表生成等功能。工作人员可通过电脑端或手机 APP 实时查看各监测点的位移数据:当位移量或位移速率超过预设阈值(如单日位移超过 5mm、加速度突变)时,平台会自动通过短信、微信、声光报警等方式推送预警信息,为应急决策争取时间。

三、技术原理:毫米级精度的 “实现逻辑"

GNSS 位移监测站之所以能达到毫米级精度,核心在于 “差分定位技术" 的应用,其原理可概括为 “消除共性误差,放大精准差异":

基准站与监测站协同:在地质稳定区域(如远离隐患点的基岩上)建立一个 “基准站",基准站的精确坐标是已知的(通过长期观测校准)。监测站(位于隐患点)与基准站同时接收相同卫星的信号,两者会受到相同的卫星轨道误差、电离层延迟、对流层延迟等 “共性误差" 影响。

差分计算消除误差:基准站将自身的 “理论坐标" 与 “实际观测坐标" 的差值(即共性误差)实时发送给监测站,监测站通过接收该差值,对自身观测的坐标数据进行修正,从而消除大部分共性误差,最终得到高精度的监测点实际坐标。

数据后处理优化:对于需要更高精度(如亚毫米级)的场景,后端平台还会采用 “静态观测数据解算" 技术 —— 通过连续观测数小时甚至数天的卫星数据,结合专业解算软件(如 Trimble Business Center、南方测绘 GPS 数据处理软件),进一步降低随机误差,确保位移监测结果的可靠性。

四、功能特点:适配地质灾害监测的 “核心优势"

GNSS 位移监测站之所以能成为地质灾害监测的主流设备,源于其五大不可替代的功能特点:

1. 高精度与高稳定性

通过差分定位技术,平面位移精度可达 ±2mm,高程精度可达 ±5mm,能捕捉到地表细微的位移变化(如每天 0.1mm 的缓慢沉降),且长期监测数据的稳定性误差小于 1mm / 年,为灾害早期识别提供精准依据。

2. 全天候与自动化

无需人工干预,可在暴雨、台风、夜间等复杂环境下持续工作,数据采样率可灵活设置(从 1Hz~10Hz,即每秒采集 1~10 次数据),满足不同灾害类型的监测需求(如滑坡需高频采样,地面沉降可低频采样)。

3. 大范围与远程管理

单套 GNSS 监测站的覆盖范围可达 10km~30km(通过基准站覆盖多个监测点),工作人员无需到现场,即可通过后端平台远程配置设备参数、查看数据、排查故障,大幅降低监测成本。

4. 多参数扩展能力

除位移监测外,部分 GNSS 监测站还可集成倾角传感器、雨量传感器、土壤含水率传感器等,实现 “位移 + 倾角 + 环境参数" 的多维度监测,更全面地分析灾害发生的诱因(如暴雨导致土壤含水率升高,进而引发滑坡)。

5. 预警及时性

当监测数据超过预警阈值时,系统可在 10 秒内触发预警,预警信息直达管理人员,相比人工巡查 “发现即灾害" 的被动模式,可提前数小时至数天发出预警,为人员转移、财产保护争取宝贵时间。

五、应用场景:覆盖多类地质灾害隐患点

GNSS 位移监测站的应用场景广泛,凡是存在地表位移风险的区域,均可部署该系统,典型应用包括:

1. 山体滑坡与崩塌监测

在山区公路、铁路沿线的滑坡隐患点,或大型水电站库区的岸坡上部署监测站,实时监测坡体的滑动趋势。例如,在云南、四川等滑坡高发省份,GNSS 监测站已成功预警多起中小型滑坡,避免了人员伤亡。

2. 地面沉降监测

在城市地下水超采区(如华北平原)、矿山采空区,通过布设 GNSS 监测网络,监测地面沉降速率。以北京为例,其地面沉降监测网络中,GNSS 站的监测数据为地下水禁采、地面修复工程提供了关键数据支撑。

3. 尾矿库监测

尾矿库是矿山的 “重大危险源",一旦发生溃坝后果严重。在尾矿库坝体上部署 GNSS 监测站,可实时监测坝体的位移、沉降情况,防止坝体变形引发溃坝。

4. 冰川与冻土监测

在青藏高原等冰川分布区,GNSS 监测站可监测冰川的进退、冻土的冻融位移,为气候变化研究、冰川灾害预警(如冰湖溃决)提供数据支持。

5. 大型工程监测

在高层建筑、桥梁、隧道等大型工程建设与运营阶段,用 GNSS 监测站监测结构的沉降、倾斜情况,确保工程安全。例如,港珠澳大桥的运营期监测中,GNSS 站为桥梁的结构健康评估提供了高精度数据。

六、发展趋势:向 “智能化、集成化、网络化" 迈进

随着北斗系统的全面建成、物联网技术的发展,GNSS 位移监测站未来将呈现三大发展趋势:

1. 智能化水平提升

结合 AI 算法,系统可自动识别监测数据中的异常模式(如位移速率突然加快),并分析灾害发生的概率,实现 “从阈值预警到风险预警" 的升级。例如,通过机器学习,系统可根据历史灾害数据、实时环境参数,预测滑坡发生的时间窗口,提高预警的准确性。

2. 多传感器集成

未来的 GNSS 监测站将不仅监测位移,还会集成 InSAR(合成孔径雷达干涉测量)、无人机巡检数据,形成 “空天地一体化" 监测网络。例如,InSAR 提供大范围的位移趋势,GNSS 站提供单点高精度数据,无人机进行现场影像采集,三者结合实现 “宏观 - 微观 - 现场" 的多个方位监测。

3. 网络化覆盖

在地质灾害高发区,将单个监测站联网,形成区域监测网络。例如,在长江经济带、黄河流域,构建跨省份的 GNSS 监测网络,实现数据共享、协同预警,提升区域灾害防治的整体能力。

结语

GNSS 位移监测站作为地质灾害监测预警系统的核心技术装备,其高精度、全天候、自动化的特点,已成为现代地质灾害防治的 “标配"。随着技术的不断迭代,它将在 “主动预警、精准防控" 中发挥更大作用,为保障人民生命财产安全、维护生态环境稳定提供更坚实的技术支撑。未来,随着北斗系统的全球化应用,中国的 GNSS 位移监测技术还将走向世界,为全球地质灾害防治贡献 “中国方案"。

扫码加微信

扫码加微信