在水污染防治与水资源保护的关键领域,

小型水质监测站正以“轻量化、高精度、广覆盖”的优势,成为守护水环境的“微型哨兵”。相较于传统大型监测站建设成本高、覆盖范围有限的短板,这类集成化监测设备可灵活部署于河流支流、湖泊港湾、农村水塘等关键点位,实现水质数据的实时采集、传输与分析,为水环境治理提供精准的数据支撑。从城市黑臭水体治理到农业面源污染监测,从小型水库饮水安全保障到工业园区尾水监管,小型水质监测站正逐步构建起一张“点面结合、全域感知”的水环境监测网络,成为生态文明建设中的技术力量。

一、技术升级:

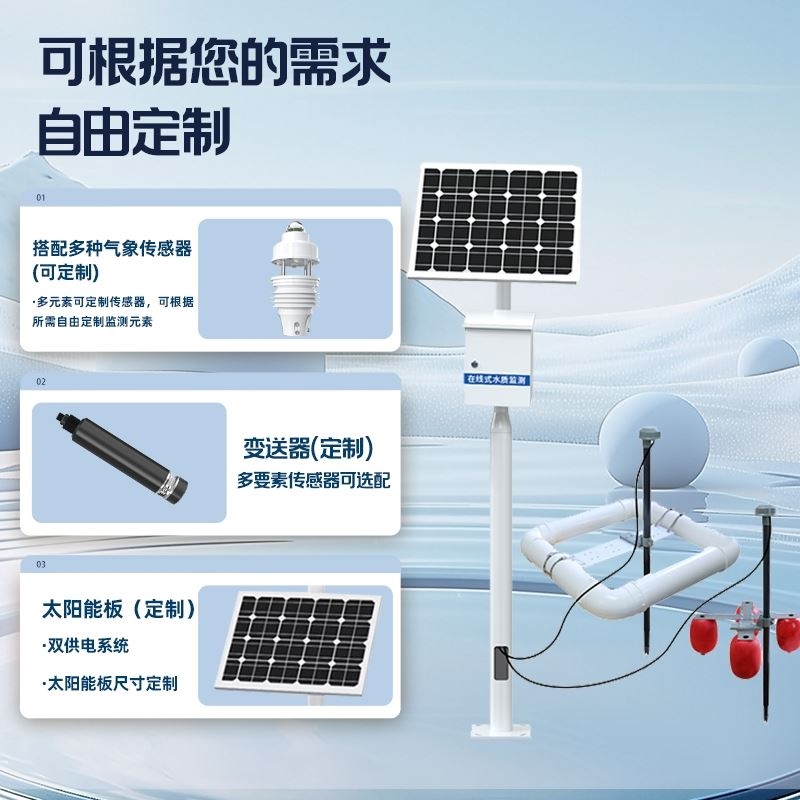

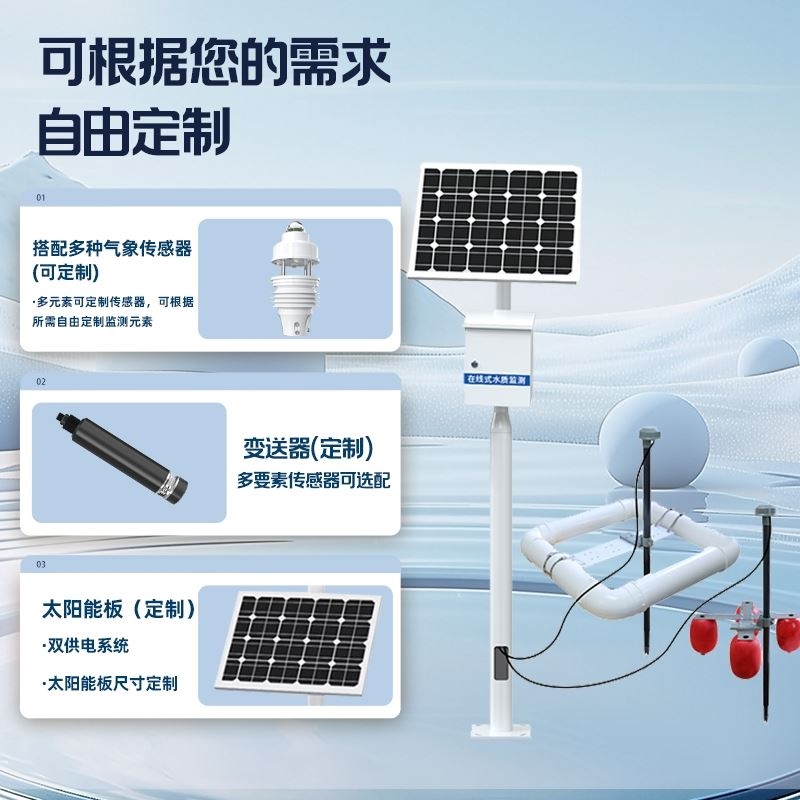

传统监测设备往往需要单独部署pH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等监测模块,而现代小型监测站通过模块化设计,将多种传感器集成于直径不足1米的监测箱内,同时搭载太阳能供电系统与4G/5G无线传输模块,摆脱了对电网与有线网络的依赖,可在偏远水域实现“无人值守、自主运行”。以主流的多参数水质传感器为例,其精度已达到实验室级标准——溶解氧测量误差≤±0.1mg/L,pH值测量精度达±0.01pH,且具备自动清洗功能,可有效避免生物附着对数据准确性的影响。

此外,物联网(IoT)技术的深度应用,让小型监测站实现了“数据实时互联”。监测设备每5-15分钟采集一次数据,通过加密传输协议上传至云端管理平台,工作人员可通过电脑端或手机APP实时查看水质变化趋势,当某项指标超出预警阈值时,系统会自动发送短信或APP告警,实现“早发现、早处置”。例如在农村饮用水源地,若监测到氨氮浓度突然升高,监管部门可在30分钟内锁定污染源头,避免污染扩散。

二、场景落地

在城市水环境治理中,是黑臭水体治理的“得力助手”。以往城市内河治理依赖人工采样,不仅周期长(通常每周1次),且难以捕捉突发性污染。如今,在城市内河每2-3公里部署1台小型监测站,可实时监测溶解氧、透明度、氧化还原电位等黑臭水体关键指标,数据通过市政管理平台汇总,形成“污染热力图”。

在农村地区,为农业面源污染防治提供了数据支撑。农村水塘、沟渠是农业生产废水与生活污水的主要收纳载体,也是饮用水源地的重要补给来源。通过在村庄集中供水水源地周边、规模化养殖场下游部署小型监测站,可实时监测总氮、总磷、化学需氧量(COD)等指标,有效防控化肥农药流失、畜禽养殖废水渗漏等污染风险。

此外,在工业园区尾水监管、旅游景区湖泊保护等场景中,小型水质监测站同样发挥着重要作用。例如某工业园区在每个企业排污口下游500米处部署监测站,与企业在线监测数据形成“双比对”,有效杜绝了数据造假行为。

三、数据价值:

小型水质监测站的核心价值,不仅在于数据采集,更在于通过数据赋能水环境治理决策。传统监测模式下,水质数据往往分散在环保、水利、市政等多个部门,形成“数据孤岛”,难以实现协同治理。而小型监测站采集的数据通过统一的云端平台整合,可实现多部门数据共享,为综合治理提供依据。

同时,长期的水质监测数据还可为水环境评价与生态修复提供科学支撑。通过分析某一区域连续1-3年的监测数据,可清晰掌握水质变化趋势,评估治理措施的有效性。

从技术革新到场景落地,从数据赋能到未来升级,小型水质监测站正以“小而精”的优势,成为守护绿水青山的“微型基石”。在生态文明建设的进程中,这类“接地气”的环保设备将持续发挥作用,为实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水环境目标提供坚实的技术保障,让每一条河流、每一片湖泊都能焕发持久的生态活力。

扫码加微信

扫码加微信